【閉店店舗のデータから分析】閉店しやすい飲食店の傾向とは

飲食店が閉店する理由はさまざま。なかには、より良い立地への移転や、新規出店に向けての閉店ということもありますが、売り上げの悪化や人手不足など、戦略的ではない閉店も多く存在します。

では、閉店した店舗には何か共通点があるのでしょうか?

閉店につながりやすい要因が明確に存在するのであれば、それらを知っておくことで、出店前など早い段階から対応策を講じることが可能です。また、閉店につながる前兆を読み取ることができれば、戦略的な撤退を選択することもできます。

そこで、店舗の査定や売却先探しのサービスを提供している「居抜き情報.COM(https://www.inuki-info.com/)」に、2015年10月~2018年9月の期間に寄せられた問い合わせを集計し、閉店した飲食店に共通して見られる傾向や特徴はないか、調査を行いました。

---目次----------

1、閉店した飲食店のデータを3つの軸から分析

2、閉店しやすい業態はある?

3、閉店しやすい飲食店まとめ

4、店舗を閉店するときの注意点は?居抜き譲渡やM&Aといった方法も

------------------

閉店した飲食店のデータを分析!閉店しやすい店舗の特徴は?

まずは、「営業年数」「立地条件(最寄り駅からの距離)」「店舗の広さ」の3つの軸と閉店率との関係を見ていくことにします。

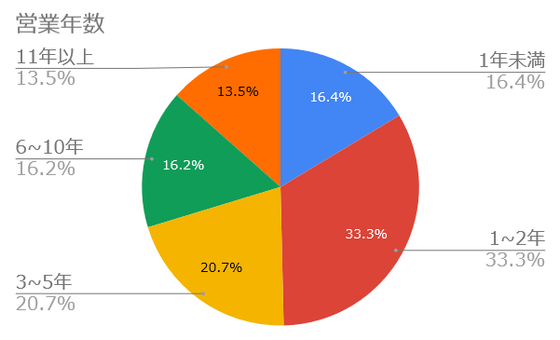

営業年数

オープンから何年ほどで閉店している店舗が多いのか、営業年数のデータを見てみましょう。

最も多かったのは「1~2年」で、33.3%を占めました。

次いで「3~5年」20.7%、「一年未満」16.4%と続きます。このことから、50%以上の店舗が開店から2年以内に閉店していることが分かりました。5年以内に閉店した店舗となると、実に全体の70%以上にも及びます。

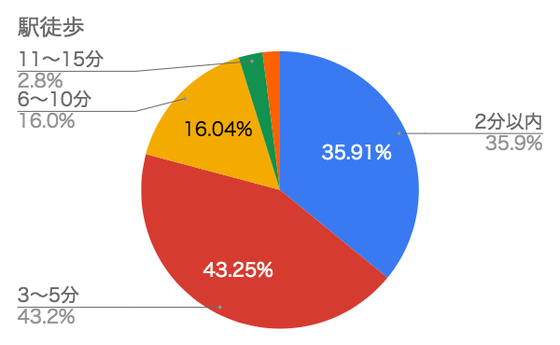

立地条件

次に、立地条件を見てみましょう。今回は、最寄り駅からの距離を軸としました。

データだけを見ると、「3~5分」43.25%、「2分以内」35.91%と、最寄り駅から5分以内の距離にある店舗の方が閉店率が高い傾向にあり、立地は関係がないように見えます。

しかし、多くの店舗が駅近くで出店しているため母数自体が多いことを考えると、この数値だけで閉店率を結論づけることは早計でしょう。

ただし、出店数が多いということは競争率も高いということです。駅から近いからといって集客に必ずしも有利ではないという現状も、データから読み取ることができます。

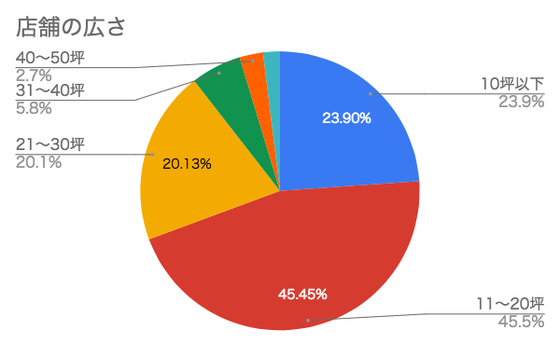

店舗の広さ

店舗の広さとの関係はどうでしょうか。

坪数と閉店率を見ていくと、「11~20坪」が45.45%、「10坪以下」が23.9%と、20坪以下の比較的小規模な店舗が多く閉店しています。

実際に、中小規模の店舗の閉店割合は緩やかな上昇傾向にありますが、飲食店は元々20坪以下の店舗が多いため、このデータも立地条件と同様、判断材料のひとつにとどめておくのが良いでしょう。

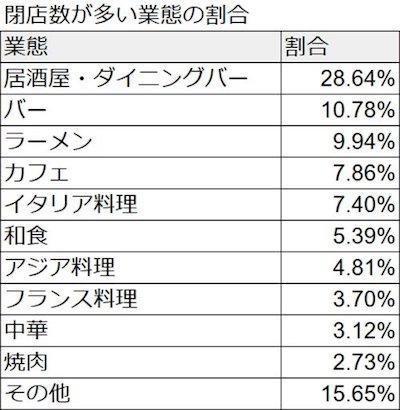

閉店しやすい業態はある?

ここまで、「営業年数」「立地条件(最寄り駅からの距離)」「店舗の広さ」と閉店率との関係を確認してきました。 では、出店する業態によっても、閉店率に差はあるのでしょうか。

一番閉店率が高かったのは「居酒屋・ダイニングバー」の28.64%。次いで「バー」の10.78%、「ラーメン」の9.94%でした。その後、「カフェ」「イタリア料理」と続くところから見ても、出店数の多さと閉店率が比例しているため、業態との関係はデータから読み取れませんでした。

では、営業年数はどうでしょうか。平均営業年数が長い程、安定して営業できる業態と言えます。調査結果は、以下のようになりました。

※「専門料理」は、スペイン料理やトルコ料理、オイスターバーなど、イタリアン、フレンチ、中華、和食系やアジア料理以外で地域やメニューの専門性が高い業態に適用されます。

アジア料理やカフェ、ラーメン等の業態が、他業態と比べて比較的、営業年数が低い結果となりました。もちろん先に挙げた立地条件等も関係するため一概には言えませんが、出店数が多く競争率が高い業態や専門性の高い業態で長く営業を続けていくためには、工夫が必要なようです。

閉店しやすい飲食店まとめ

先述したデータを見る限り、閉店しやすい飲食店の共通点として、「20坪未満の小規模な店舗であること」「最寄り駅から徒歩5分以内に立地していること」「営業年数が2年以内であること」が挙げられます。

では、なぜこうした店舗の閉店率が高くなるのでしょうか。

飲食店の売上は、通販やテイクアウト販売を行わない限り、多くは店舗の広さや席数で決まります。また、駅に近い店舗は賃料が高い傾向にあるため、損益分岐点が高くなり、収益率が低くなる可能性が高まります。さらに、昨今は人件費や食材費の高騰が続き、店舗運営のコストは増加する一方です。

こうした理由から、小規模であったり駅に近い店舗ほど、売り上げとコストのバランスを崩しやすく、同じ場所で長く営業することなく移転や閉店をしているのではないかと考えられます。

ただ駅から近かったり賃料が安かったりといった条件面のみで物件を探すのではなく、自身の出店する業態や規模で「損益分岐点を超える立地・物件を探す」という視点が大切です。また、出店後も店舗周辺の客層やニーズを読み取り、必要であれば柔軟に変化していくことも対応策のひとつかもしれません。もちろん、食材仕入れや採用コストといった経費の節減も重要です。

店舗を閉店するときの注意点は?居抜き譲渡やM&Aといった方法も

ここまで閉店しやすい飲食店の特徴とその対策について考えてきました。それでもやむを得ない場合は、移転・閉店を行う必要があります。

電気や水道など各種契約の解約、従業員への解雇予告など、店舗の閉店に伴う煩雑な諸手続きが多い中、かける手間や時間、そしてなにより金銭的な負担はできるだけ減らしたいもの。方法として、店舗の造作物を次の借り手に売却する居抜き譲渡や、M&Aなどの事業譲渡を検討してみるのも良いでしょう。

たとえば、居抜き譲渡の場合。ほとんどの店舗物件は契約の際、解約時の原状回復(スケルトン戻し)が義務付けられています。そのため、通常の解約では解体工事や原状回復工事を自費で行わなければなりません。居抜きで店舗を譲渡すれば、その工事費用を浮かせることができます。

まずは、自身の店舗の価値を正しく知ることが大切です。

居抜き情報.COMの無料オンライン査定は、簡単な入力項目で店舗の概算査定額を算出できます。居抜き情報.COMでは、飲食店の閉店や移転がトラブルなく行えるようサポートも行っていますので、是非一度ご相談ください。

無料オンライン査定をする

店舗売却のご依頼・ご相談はこちら